QUESTO TESTO E’ UN ESTRATTO DEL LIBRO DISPONIBILE SU AMAZON:

L’approccio alla programmazione tecnica delle sequenze deve basarsi sui concetti di base analizzati per le differenti sequenze, ed adattarsi al quesito diagnostico specifico di ogni singolo caso. Ovviamente esistono situazioni tipiche che si verificano con maggior frequenza (traumi, dolori cronici, lussazioni, sindromi infettive) , per le quali esistono linee di protocolli relativamente standardizzati. Altre situazioni invece vanno affrontate con maggior elasticità perché caratterizzate da lesioni con aspetto, sede e forma totalmente variabili, nello specifico le lesioni espansive di tipo tumorale.

Prima di analizzare i possibili protocolli una doverosa premessa: più tipi differenti di sequenze vengono acquisite e più piani vengono effettuati e più il materiale iconografico sarà completo: purtroppo però esistono sempre limiti di tempo, di costi e di comfort del paziente, è necessario quindi cercare un buon compromesso quello che si desidera e quello che è realmente ottenibile in termini pratici.

Un’altra premessa è che i protocolli proposti sono disponibili prevalentemente su apparecchiature moderne e ad alte prestazioni che consentono risultati di qualità sulle sequenze in questione. Non è possibile proporre protocolli adatti a tutte le apparecchiature ancora attualmente in funzione, verranno proposte solo delle alternative per le macchine a basso campo.

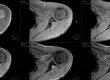

Il caso più comune è quello di tipo traumatico e o degenerativo: le sequenze TSE T1 forniscono un ottimo dettaglio sulle strutture ossee mentre le TSE T2 (DP) con soppressione del grasso offrono ottime informazioni generiche sia sull’osso che sui tendini legamenti e muscoli. Vengono quindi effettuati i tre piani in DP con soppressione del grasso, con 1-2 piani aggiuntivi in TSE T1: un piano sostanzialmente indispensabile in T1 è quello sagittale, che permette di valutare il trofismo dei muscoli della cuffia dei rotatori.

Se le sequenze DP/T2 con saturazione spettrale del grasso presentano problemi di omegeneità nella saturazione (più frequente nel piano coronale) è possibile optare per le ponderazioni STIR.

Una particolarità della spalla è la presenza del classico artefatto da magic angle, un iperintensità “spontanea”sul tratto curvo preinserzionale del tendine del sovraspinato, che simula una sofferenza, più evidente nelle sequenze GRE o nelle TSE con TE corto (le T1 e le DP). Per limitare l’artefatto è possibile utilizzare sequenze con TE più lungo, le TSE T2.

Le sequenze GRE T2 (più frequentemente in coronale) vengono utilizzate per mettere in evidenza le calcificazioni di tipo artrosico (vedi sovraspinato e confitto subacromiale).

Le sequenze GRE T1 sono utilizzate con meno frequenza, generalmente quando necessario uno studio di dettagli dell’osso o per sequenze 3D.

PROTOCOLLO

Coronale TSE DP (T2) sat grasso oppure STIR

Sagittale TSE DP (T2) sat grasso

Assiale TSE DP (T2) sat grasso

Sagittale TSE T1

Assiale TSE T1 (e o coronale)

Il protocollo utilizzato su macchine a basso campo vede una profonda trasformazione dovuta all’assenza della saturazione spettrale. E’ pratica comune combinare le sequenze TSE (T1 e T2) con le GRE e soprattutto le IR (ottenute con tecnica Spin Eco o Gradient Eco)

In caso di lussazione è indicato andare ad integrare il protocollo generico con sequenze specifiche per lo studio della glena omerale. Importante conoscere il numero, la data e il meccanismo di lussazione, per capire quale zona della della glena potrebbe essere stata danneggiata. In particolare è necessario optare per sequenze con segnale specifico alle fibrocartilagini, le GRE T2* in una delle sue varianti (consultare le specifiche dell’apparecchiatura per capire quali sono le sequenze disponibili e più indicate). Questa sequenza dimostrerà la glena con segnale marcatamente ipointenso e le eventuali lesioni con alterazioni della morfologia e con aspetto piu intenso.

Lo studio viene eseguito prevalentemente in assiale, assiale lievemente ruotato, oppure con sequenze radiali. Le sequenze radiali, se posizionate correttamente, sono in grado di studiare tutte le porzioni della glena sempre secondo il piano di taglio migliore.

CONSIGLIO 1

Negli studi standard è abitudine eseguire prima gli strati coronali e successivamente gli altri. Alcuni operatori però seguono un metodo differente. Eseguono come prima la sequenza sagittale, se possibile la T1 che è la più veloce, in modo da ottenere due principali vantaggi:

a) la sequenza verrà utilizzata per regolare in modo più fine il posizionamento del successivo piano coronale, ottenuto il quale si potrà infine posizionare quello assiale

b) meno problematiche per necessità di ripetizione nel caso questa prima sequenza risulti degradata da artefatti da movimento/respirazione perché solitamente è la più breve e la meno importante per quanto riguarda i dettagli fini. Ovviamente è necessario che l’operatore richiami subito il paziente per evitare problemi analoghi nelle sequenze successive.

CONSIGLIO 2

In considerazione del fatto che l’esame della spalla è tra quelli in cui si manifestano maggiormente fenomeni di claustrofobia, è vivamente consigliato strutturare il protocollo in modo da ottenere tre sequenze diagnostiche nei tre piani dello spazio nella prima parte dell’esame. Questo consente di poter ottenere la diagnosi anche in caso di interruzione anticipata dell’esame.

In caso di patologia di tipo infettivo infiammatorio diffuso (infezioni, sinoviti, mieliti ecc…) il protocollo di studio viene totalmente sconvolto. E’ necessario innanzitutto utilizzare campi di vista ampi che coprano una porzione anatomica più estesa. Anche lo spessore e il numero degli strati viene spesso modificato per consentire una copertura più ampia. Sequenze d’elezione le TSE T1 basali, le STIR e le T1 dopo iniziezione di mezzo di contrasto con saturazione del grasso.

In contesto tumorale, conosciuto o sospetto, le sequenze utilizzate devono poter dimostrare una massa o un’infiltrazione di tipo sospetto, sia nel contesto dell’osso sia nel contesto dei tessuti molli (quindi le TSE T1 basali e le STIR), ma contestualmente anche dimostrare la presenza di eventuali sanguinamenti (TSE T1 basale con saturazione del grasso). Le strutture vasculo nervose hanno un miglior dettaglio con le TSE T2 che consentono anche di caratterizzare in modo più tipico eventuali tessuti espansivi: nelle sequenze STIR, infatti, la parte carnosa solida di un processo espansivo può avere lo stesso segnale iperintenso dell’edema associato, creando problematiche di definizione topografica. Le sequenze DWI possono aiutare a definire la cellularità dei tessuti. Il mezzo di contrasto è utilizzato molto frequentemente e, come sempre, se possibile messo in evidenza grazie alle sequenze T1 con soppressione del grasso: è sempre preferibile ottenere la stessa sequenza prima e dopo somministrazione di mezzo di contrasto, quindi T1 pre e T1 post oppure T1 fat sat pre e T1 fat sat post, in modo da poter comparare il segnale in modo preciso ed accurato.